|

|

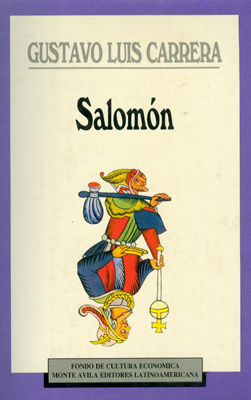

GUSTAVO LUIS CARRERA

Naciรณ en Cumanรก, en 1933. Doctor en Letras por la Universidad Central de Venezuela. Como escritor, ha desarrollado su obra principalmente en el campo de la narrativa. Igualmente ha cumplido una constante labor ensayรญstica sobre temas de literatura, de tradiciones populares y de educaciรณn. Entre sus obras se encuentran: Cuentos (1992), Salomรณn (1994) y El signo secreto (1995). Fundador de las revistas Crรญtica Contemporรกnea y Caribana. En 1998 se incorporรณ como Individuo de Nรบmero en la Academia Venezolana de la Lengua. Profesor titular de la Universidad Central de Venezuela donde fue director-fundador del Instituto de Investigaciones Literarias. Ha sido rector de la Universidad Nacional Abierta. Director-fundador de la Fundaciรณn del libro (FUNDALIBRO) y creador del Sistema Nacional de Simposios de Docentes e Investigadores de la Literatura Venezolana. Ha visitado, como conferencista y en coloquios, diversas universidades del exterior y, en especial, de nuestro paรญs. Obtuvo el Premio Municipal de Prosa con su novela Viaje inverso. |

| |

|

|

| |

|

|

OBRA LITERARIA:

La palabra opuesta (1962), Almena de sal (1972) y La partida del Aurora (1980); Cuentos (1992), Salomรณn (1993) y El signo secreto (1995), novelas: Viaje inverso (1977) ofrece el perfil de la identidad personal y la del paรญs; y las raรญces del alma popular, respectivamente. Carrera tambiรฉn ha ejercido la crรญtica literaria, trabajo expresado en Imagen virtual (1984) y El signo secreto (1996). Fue co-fundador de la revista Crรญtica contemporรกnea .

ESTANCIA PRIMERA

Todo el mundo cree que es una gran cosa haber nacido donde y cuando naciรณ, y no voy a caer en lo mismo; pero no serรกn muchos los que puedan decir, como yo, que nacieron en Cumanรก un dos de junio de mil novecientos diecisรฉis. Mi mamรก conยฌtaba que cuando yo vine al mundo la familia no era familia ni era nada, porque papรก no se sabรญa dรณnde andaba y ella no trabajaba sino lavando ropa de la calle y haciendo conserva de coco y delicada de guayaba que yo salรญa a vender. ยซโ€”Eso era una pobreza demasiada: sin comida no hay familia, contimรกs con cinco hijos y todo eso... La familia tuve que irla haciendo yoยป. Cuando ella hablaba de cinco hijos, se referรญa tambiรฉn a mis dos hermanos mayores, ya idos de la casa, a mi hermana Amaรฑa, que estudiaba tercer grado y estaba aprendiendo a coยฌser, y a mi hermano Andrรฉs, que salรญa a vender arepas a golpe de seis de la maรฑana, sobre todo en el Mercado, porque ahรญ era donde se despachaba mรกs rรกpido: ยซMi hermano, vas a venir conmigo; esta cesta la repartimos en dos; carga tรบ la mรกs grande y re doy una arepa calladito entre nosotrosยป. Yo estaba todavรญa muy chiquito, no pasaba de este alto, pero mi hermano sabรญa ponerme el anzuelo donde era: nunca me bastaba con lo que comรญa. Entonces me conseguรญa unos pedacitos de chicharrรณn en los puestos de carne de cochino... (ยซโ€”iMira, muchachito, tรบ como que vas a coger la mala costumbre de pedir todos los dรญas!ยป; Tanta cuestiรณn por un chicharroncito!, y eso que yo tenรญa el cuidado de ir a una venta distinta cada vez)... y los acompaรฑaba con una de esas arepas olorosas, calienticas, asรญ de este tamaรฑo; y quedaba listo hasta que cayera otra cosa.

ยซโ€”Mis hijos, coman hoy, que hay; que maรฑana quiรฉn sabe. La Providencia es muy grande, pero no se comeยป. Y mamรก repartรญa el pescado frito con mano de bodeguero. ยซโ€”Dios no ve cuando premia, ni cuando castigaยป. Y diciendo esto, nos abrazaba a los tres; aunque yo sentรญa cรณmo me apretaba mรกs duro a mรญ al pronunciar la รบltima palabra. Porque de esta manera, hablando y trabajando, sin descansar la lengua ni las manos, como la recuerdo siempre. No se me olvida cuando su comadre viene y le dice un dรญa, en el patio de la casa, mientras ella lavaba, protestando y diciendo cosas: ยซComadre, la lengua es el castigo del cuerpoยป. Se queda mirรกndola mamรก y vuelve a su ropa enjabonada: ยซLo peligroso es tragรกrsela, porque envenena. Lo que hay que hacer es soltarla, para que pique a otro y deje vivirยป. Recuerdo que ahรญ mismo Fui a verme la mรญa en el espejo. ยกY despuรฉs, maita, con los aรฑos, cuรกntas veces he tenido que darte la razรณn, llevando la vida en la punta de la lengua!

Pero no es esto lo que querรญa referirte. Al menos no en este momento. El velorio estรก avanzando y me toca contar mi primer cuento. Siempre es asรญ en los velorios: todo el que pm va contando, uno y despuรฉs otro, y te llega a ti otra vez turno y siguen los cuentos, porque siempre han sido asรญ los. velorios.

[Te oigo hablar, Salomรณn, y la sola palabra velorio me conduce al vacรญo de una madrugada frรญa... Viene de muy lejos o siempre ha estado allรญ en el aire del propio aliento, te rodea, te envuelve y re conviene en tu sombra o se sienta a tu lado. Es el miedo, Salomรณn. El miedo que hace hablar y busca olvido. El miedo a la muerte. El รบnico miedo a la รบnica muerte que realmente nos pertenece.]

Como hermano del muerto, me corresponde estar pendiente, ver quรฉ hay que hacer y quiรฉn ha venido. Bueno, no era cabalmente mi hermano, pero como si lo fuera. Amigos asรญ, uno o dos en toda la vida. (Al final de su vida Basilio se sintiรณ can indefenso: ยกMi compadre, vengo a buscar su ayuda; usted es el รบnico!) Siempre se dice lo mismo en estos casos: ยกno somos nada!, ยกquรฉ poca cosa somos! Y no lo voy a decir yo esta noche; ...pero la verdad es que ยกno somos nada!

[Oigo la conversaciรณn de los amigos de Salomรณn y me siento como ante una gran familia que se preocupa por la vida cercana de uno de sus pobladores: ยซโ€”Salomรณn se espantรณ de la muerte, despuรฉs de verle la cara bien de cerca, como รฉl dice, con ocasiรณn del choque, cuando quedรณ cojo y durante unos dรญas se puso como un viejito triste ahรญ en un rincรณn, sin poder caminar, sinpoder pescar, sin poder vender billetes; con decirte que ni un palito de ron se tomaba, ni lo veรญas sentarse a coger fresco bajo la mata de ponsiguรฉ...ยป ยซโ€”Mira, Damaseno, esas son zoquetadas, a la muerte se le tiene miedo porque es la muerte y la muerte es legalmente la muerte en todas partes.ยป ยซโ€”Pero es que Salmรณn dice que la muerte es otra muerte a causa de los hijos.ยป ยซโ€”ยฟCรณmo es eso?ยป ยซโ€”Que cuando uno tiene hijos la muerte es otra cosa; y precisamente no hacรญa mucho que le habรญa nacido su hijito...ยป Hasta que llega Salomรณn y pone orden en las especulaciones solidarias del diรกlogo en la playa. bajo los cocoteros del patio de Damaseno: ยซยฟY por quรฉ no dejan mรกs bien que yo se lo diga?ยป. La cosa fue asรญ: cuando siento aquel tremendo golpe y los vidrios que salen volando y la viejita que grita: ยซยกDios mรญo, el chofer.. que se durmiรณ!ยป, y la pierna que no me responde y una cosa caliente que me mojaba la frente y el gentรญo que venรญa corriendo. ยซยกSe mataron!ยป, decรญa todo el mundo; no pensรฉ sino en el carajito y en lo que podrรญa pasarle si yo le faltaba.]

Basilio y yo fuimos como hermanos y es lo que importa. Pero no sรณlo es morirse, asรญ nada mรกs, sino que sea como รฉl muriรณ y por quรฉ. A todos nos llega en la vida el momento del paso a un lado. Si lo das, puedes salvarte de la marejada, dejรกndola pasar; o quedarte ahรญ parado para siempre, esperando en vano otra carga de agua que lleve adelante tu embarcaciรณn. Si no lo das, y te quedas en medio del paso, puedes ser tragado por el golpe de la ola, sin salvaciรณn; o ser impulsado con toda la fuerza de la vida, hacia donde quieres ir. Ya verรกs que Basilio tuvo ese momento. Como tuve yo el mรญo y como te llegarรก el tuyo. El todo es saber reconocerlo y no confundirse. Verรกs y me dirรกs si no es tal como te lo digo.

Ahรญ en el cuarto estรก Basilio, entre cuatro velas y las mujeres que lloran. (Su voz no cesa para mรญ: ยกCompadre, cuento con usted y con la verdad!). Aquรญ en el corredor hace fresco, la noche estรก serena, el mar quietecito bajo el menguante. Se siente el olor del jazmรญn. (ยกCompadre, si pierdo esta pelea, me muero!)... ยกY cรณmo no echar cuentos, si para eso no tengo mรกs que empezar! Seguramente hay otros contadores aquรญ. Ya veremos. Pero son otra cosa. No tienen... ยฟcรณmo decirte?... Bueno, lo que ha de verse no se porfรญa.

Y aquรญ entro a contar. Siรฉntate y รณyeme.

ยกSeรฑores, pongan atenciรณn, para que escuchen y conozcan el Cuento del Perrito Tigrero!

Estos eran tres perros que salieron en campaรฑa de cacerรญa. Uno era lapero, otro era venaero y el otro era conejero, ยฟno? Vienen ellos entonces y deciden salir a correr aventura. Cuando tenรญan ya dos dรญas caminando, les saliรณ un perrito chiquitico que les preguntรณ que para dรณnde iban, y ellos le dijeron que iban de cacerรญa. Se les acercรณ el perrito y les preguntรณ: ยซยฟPara dรณnde van ustedes?ยป Los tres perros le dijeron: ยซVamos de cacerรญaยป. ยซโ€”Yo voy con ustedesยป. ยซโ€” No, tรบ eres muy chiquito, tรบ no sirves para andar con nosotrosยป... Entonces llega รฉl y dice: ยซYo soy chiquito, pero soy cazador de tigresยป. ยซโ€”Ah; si eres cazador de tigres, entonces sigue con nosotrosยป... ยกImagรญnate, el perrito dijo que era tigrero!, ยกcรณmo no lo iban a aceptar! Llegaron a un sitio, hicieron su campamento. Al otro dรญa, cuando amaneciรณ, viene el perro conejero y dice: ยซBueno, voy a buscar mi cacerรญaยป; y saliรณ. Despuรฉs de andar por ahรญ durante un rato, se apareciรณ con cuatro conejos. Ese dรญa comieron bien y los tres perros vieron que el mรกs chiquito no tenรญa tamaรฑo para lo que comรญa. Al siguiente dรญa, le toca al perro lapero. Saliรณ y trajo cuatro lapas. Asรญ comieron bien sabroso; y la misma cosa: el chiquito no dejaba ni una greรฑita de carne. Al tercer dรญa saliรณ el perro venaero. Cumpliรณ su trabajo y trajo un venao. Comieron bien completo, repartiendo todas las piezas, dรกndole al chiquito corno si fuera grande. Al cuarto dรญa le toca al perrito mรกs chiquito salir tambiรฉn a buscar su cacerรญa. Y dice รฉl: ยซBueno, ya voy a traer un tigre yaยป. Y saliรณ. Se metiรณ en la montaรฑa y viene y se encuentra con un seรฑor tigre, que cuando lo vio, ยกbueno, pues!, dice รฉl: ยซยกEsto no es conmigo! ยกPor aquรญ es que es!ยป Se espanta a correr y llega el tigre y se le empata atrรกs. Y ese perrito alante: ยซjai, jai, jaiยป. Y ese tigre atrรกs, siguiรฉndolo. Coge rumbo al campamento, a donde estรกn los compaรฑeros. Cuando ellos sienten el latido, dicen: ยซAhรญ trae el perrito el tigreยป. Y en eso pasa el perrito como una bala por el centro del campamento y les grita a los compaรฑeros: ยซยกCojan el pequeรฑo, que yo voy siguiendo al grande!ยป Total que los tres perros mataron al tigre que lo venรญa siguiendo. Entonces รฉl se regresรณ, y dice: ยซยกCaracha, quรฉ animal para correr, no pude alcanzarlo; si no!ยป...

ยกY fuera de cuento! Ahora que entre otro a contar.

[Cazador siempre estรก viendo luz, Salomรณn. Luz que desaparece, luz que lo llama, luz que camina, luz que pestaรฑea, luz que se desparrama. En la oscuridad del monte cualquier cosa que medio brilla con la luna es una luz que relampaguea o que avisa de algo que no se sabe. La noche oscura pide luz y el cazador la pone con su linterna o con su imaginaciรณn. La luz va en los ojos de quien la reclama, la luz es el miedo, la luz es la falta de compaรฑรญa, la luz es el deseo del dรญa..]

Pero ese no es el caso. Hay luces que uno no se explica. Y le entra a uno como una cosa mala en el cuerpo y entonces es

dor regresarse y no tentar la suerte... Oye esto que me pasรณ en Cantarrana y dime si todas esas palabras que tรบ sabes decir le encuentran explicaciรณn.

Esa vez yo habรญa conseguido en Cantarrana una muchacha y, como es natural, visitaba mucho el sitio. Ahรญ me hice amigo de un tipo llamado Rafael. Un dรญa yo le pregunto:

โ€”Rafael, dime una cosa: ยฟpor aquรญ no se consigue conejo? El me dijo:

โ€”Carรก, Salomรณn, aquรญ hay bastante conejo.

โ€”Entonces, yo voy a venir el sรกbado, a que tรบ me lleves por esos montes a echar una cazaita.

El sรกbado me le aparecรญ. Por ahรญ como a las cinco de la tarde: โ€”Bueno, Rafael, yo vine preparado.

Me dijo:

โ€”Estรก bien, esta noche salimos.

A golpe de nueve aparece รฉl:

โ€”Vamonรณs, que esta es la hora buena.

Lleguรฉ y le dije:

โ€”Primero pasamos por la bodega.

Comprรฉ dos cuarticos de anรญs, pues se acostumbra llevar algo para el frรญo y eso; le di uno a รฉl y yo llevรฉ el otro. Salimos, entonces. El primer conejo lo tirรฉ yo junto a la escuela de Camino Nuevo. Al poco rato tirรฉ el segundo. Mรกs adelante, en una casa que parecรญa corno abandonada ahรญ en el monte, vi un conejo sentado en todo lo que era la culata de la casa. Digo yo:

โ€”Cรณnchale, Rafael, allรก estรก un conejo; pero ahรญ hay una casa.

Me dice รฉl:

โ€”No; tรญralo, que ahรญ no vive nadie.

Entonces le hago un tiro: ยกtapรบn! Y veo que el bicho no mueve. Digo:

โ€”ยกCarajo!, ยกno es posible que lo haya pelado!

Me dice bajito Rafael:

โ€”ยกQuรฉ raro, Salomรณn, y no se quita de ahรญ! ยกTรญralo otra vez! Agarro y apunto bien, con cuidado. Y el conejo fijo ahรญ, sen-. tado como en su casa. Y le zumbo: ยกtapรบn!

โ€”Ahora sรญ.

Pero nada. El bicho sentadito, sin moverse. Lo miro bien y veo como que pela los dientes, como riรฉndose, y sale corriendo. Digo yo:

โ€”ยฟQuรฉ es esto, Virgen del Valle? Esta vaina no me gusta; y hasta pelรณ los dientes el bicho.

Rafael dijo que รฉl no lo vio pelar los dientes; pero tampoco le habรญa gustado el asunto.

โ€”Salomรณn oh โ€”dice รฉlโ€”, vamos a seguir mรกs bien. Pero yo lo notรฉ agitado. Viene Rafael y me dice:

โ€”En esa casa habรญa un hombre tuberculoso y se dio un tiro. Le contesto yo:

โ€”Bueno; lo bien que hizo.

Y, tรบ sabes, evitรฉ hablar mรกs de la cuestiรณn.

Seguimos buscando conejos. Nos metimos en un punto que llaman los Tres Cementeritos, que es como una plazoleta grandota, con tres cementerios familiares. Ahรญ estuvimos registrando y no hicimos nada. Ya he muerto tres conejos, dos grandes y uno mรกs chiquito. Es decir, dos; o tres, eran tres. Bueno, eso no importa. La cuestiรณn es que seguimos. Cuando salimos de los Tres Cementeritos, encontramos un camino que cruza a la izquierda. Dice รฉl:

โ€”Vamos a coger por aquรญ.

Cuando caminamos como cosa de veinte metros, vienen y nos meten una luz. Encima de nosotros. Pero ya te digo, cerquita la luz. Yo apago la mรญa y enseguida alumbro y busco. Eso no era nada. Por ahรญ no habรญa nadie. Porque yo creรญa que era otro cazador mรกs que estaba en esa evoluciรณn. Entonces me Rafael:

โ€”Salomรณn, ยฟtรบ viste?

Le digo yo:

โ€”Si, chico, ยฟcรณmo no voy a ver?

En esto, de la carretera, que estaba distante de ahรญ, viene el ruido de un vehรญculo. Digo yo:

Esa luz es que durante la noche los carros meten el foco y lejos, eso es lo que nos ha alumbrado a nosotros. Y dice Rafael:

ยกQuรฉ va! Nosotros estamos muy lejรญsimo de la carretera, y estamos en un hueco; asรญ que esa luz no puede ser del foco de un carro... Vamos a coger por aquรญ.

Y cogimos. Ya mรกs o menos va a ser la una de la noche. Como รฉl era el baquiano, me dejรณ venir atrรกs de รฉl. Y lo que hizo fue sacarme para Cantarrana. Cuando hago asรญ y veo, le digo: โ€”Pero bueno, Rafael, si estamos en Cantarrana!

โ€”ยฟY quรฉ querรญas tรบ, pues, que yo siguiera contigo por ahรญ por esos montes, despuรฉs de la cuestiรณn del conejo y de esa luz que nos echaron!

Llego a la casa y encuentro a la mujercita despierta.

โ€”ยฟQuรฉ hiciste, Salomรณn?

Le digo:

โ€”Matรฉ tres conejos...

Dos, es decir dos, fueron dos. O tres. Eso no importa.

โ€”...Le di uno a Rafael y traje estos dos (o este otro; es lo mismo) para la casa.

Y entonces le digo yo:

โ€”Ema, a nosotros nos pasรณ un asunto.

Me dice ella:

โ€”Yo sรฉ lo que les pasรณ a ustedes:

โ€”;Cรณmo! ยฟQue tรบ sabes lo que nos pasรณ a nosotros? ยฟQuรฉ nos pasรณ?

โ€”ยฟUstedes estuvieron alumbrando los Tres Cementeritos?

โ€”Sรญ.

โ€”ยฟCogieron un caminito y cruzaron a la izquierda? โ€”Sรญ.

โ€”ยฟCuando caminaron algo, les metieron una luz de repente; los alumbraron, pues, mejor dicho?

โ€”Sรญ, eso nos pasรณ.

โ€”Bueno, yo no te lo quise decir para que tรบ no fueras pediente a eso; pero a todos los cazadores que se meten en los Tres Cementeritos les ha sucedido lo mismo...

Me pregunta ella:

โ€” ยฟY tรบ no te asustaste?

โ€”No, quien se asustรณ fue Rafael, y entonces lo que hizo fue sacarme para acรก para el pueblo.

โ€”Ah, porque รฉl sรญ sabe.

Yo me quedรฉ pensando en todo aquel asunto; y eso que no quise contarle a Ema lo del conejo... Despuรฉs Rafael no fue mรกs nunca conmigo de cacerรญa. Yo tampoco volvรญ, pero era porque no conocรญa bien aquellos lugares. Ademรกs, esa cuestiรณn de la luz. ยกMรกs vale no tentar!

[Si me sucediera algo asรญ, Salomรณn, yo me tragarรญa mis palabras racionales, una a una, como pรญldoras apresuradas. No me quedada mรกs remedio que dar entrada a la luz fantasmal en el reino del tacto y de la palabra cotidiana. Aunque siempre serรญa posible aferrarse a la tabla de la explicaciรณn cientรญfica, que tiene la inmensa ventaja de que cuando no existe, se puede afirmar seriamente y en tono universal que la lรณgica y la ciencia respaldan la presunciรณn de que debe existir. Y toda la racionalidad se estrellarรก una y mil veces contra la misma pared: no hay luz posible en la oscuridad plena, ni siquiera en la noche asustadiza del cazador de monte; por generaciรณn propia no hay luces que andan, ni luces que encandilan, ni luces que huyen, ni luces que avisan; no hay magia en la luz, sino en la ansiedad... ยกPero, Salomรณn, yo creo y vivo tu luz que salta y espanta, tu luz que te avisa, tu luz que te pertenece y que llevarรกs contigo por los siglos de los siglos!]

!Cuando uno cuenta cosas de su propia vida, ocurre que se brincan unas cosas y se olvidan otras. Unas esperan en su profundidad hasta que el recuento las saca a flote; otras parecen cegadas por oscuros y tenaces mantos de pudor y castigo. Las cosas vividas no son como la carga del rรญo: esta agua viene antes que aquรฉlla y la de allรก va detrรกs de รฉsta; ni aquรฉlla puede saltarse a รฉsta, ni รฉsta puede impedir a aquรฉlla. Lo sucedido y sus habitantes siguen caminos oblicuos, no aceptan rigores de ordenamiento y prelaciรณn. Acuden lo preferido y lo circunstancial; lo temido y lo anhelado. Huyen tantas cosas, o retardan su turno, que nada estรก mรกs distante que el dominio de la simple facultad de recordar... Y todo este grueso palabreo, Salรณmon, para llenar de hojas la pregunta que ahora busco: ยฟpor quรฉ al hablar de cacerรญa, de Santa Fe, de dรญas no muy lejanos, no has hablado de Sara?]

|